号外:引っ越しに欠かせない段ボール箱の話

私たちの身近には多くの「段ボールの箱」があります。引っ越しや、最近ではネットショッピングの配送などでお世話になる機会も多いですね。その「段ボール」の起源は、19世紀後半の英国で流行したシルクハットにあったという話題です。日頃頻繁に利用する段ボール箱ですが、廃品回収などでの回収・再利用率が90%を超える優れものでもあります。

2025年3月10日付け日本経済新聞電子版に掲載された記事より、

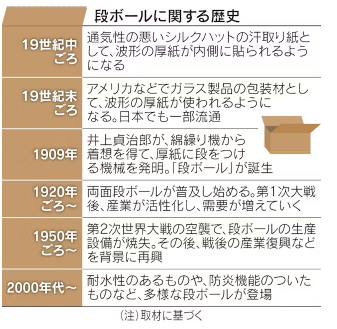

“引っ越しの荷造りに欠かせない段ボール箱。厚紙を波型に折ることで、強度の高さと軽さを両立している。そのルーツは意外にも19世紀後半の英国で流行したシルクハットにあった。英国の帽子職人ジョン・ヘザリントンが考案したシルクハットは、1850年代から1900年代にかけて急速に普及した。「上流階級の紳士から執事などの上級使用人に至るまで、社会的地位を象徴する重要なアイテムとして親しまれた」と全日本執事協会会長の石井裕一さんは語る。”

“朝の正装から夜会服まで、日常的な装いとして着用されるようになったが、大きな課題もあった。通気性の悪さだ。「ビーバーの毛皮を圧縮して作られた硬質な芯材に絹織物を貼り付けた当時のハットは、およそ400~500グラムの重量があった」(石井さん)。そこで1850年代に考案されたのが厚紙に波型の段をつけた「汗取り紙」だ。ハットの内側に貼り付けることで波型構造が空気の通り道をつくり、着用時の快適性を高めた。エリザベス朝時代、貴族の衣服に採用されていた「ひだ襟」が着想のもとになったという。”

“石井さんによれば「こうした波型の厚紙は、高価な礼服や装飾品を保管する際の緩衝材としても使用されるようになった」。さらに15年ほどたつと電球などの緩衝材としても使われ、やがて日本にも伝わった。全国段ボール工業組合連合会などがまとめた「段ボール産業の歩み 団体結成40周年記念史」には、波型の厚紙が緩衝材として使われた様子がこう記されている。「それまでわらやノコギリくずなどが使われていたが、その代わりとして、水薬びん、ガラスびん、ランプのホヤなどに使ったのである」。”

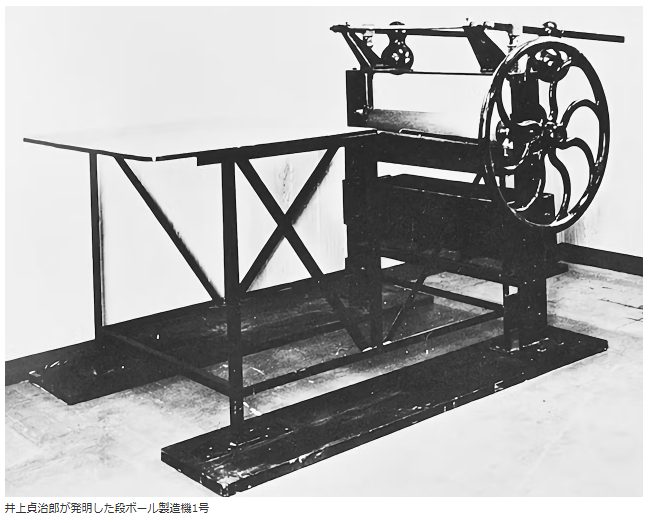

“日本で段ボールが生まれたのは、それから少し後の1909年。「この頃には紙にしわをつけた『なまこ紙』という緩衝材が流通していたが、海外製のものは高く、国内製のものは品質が悪かった」と、段ボール製造のレンゴー(大阪市)広報部担当部長代理兼課長の黛芳郎さんは解説する。そこに商機を見出したのが、レンゴー創業者の井上貞次郎だ。綿と種を取り分ける綿繰り機に着想を得て、厚紙に段をつける手回し式の製造機を発明した。ボール紙に段をつけるから「段ボール」。ボール紙は英語のボード(板)に由来しており「厚い紙」という意味だ。販売する際には、段をつけた厚紙の片面に、現在の「ライナー」と呼ばれる厚紙をもう一枚貼り付けた。やがてそれが両面に付くようになり、現在の段ボールと同じ「両面段ボール」ができあがる。元は緩衝材として使われていたが、強度が増すにつれ、箱を作ってほしいという注文も増えた。「当時は木箱を使うのが主流だったが、持ち運ぶには重く、回収もしづらかった。折り畳めて簡単にリサイクルできる段ボール箱の需要は高かった」(黛さん)。”

“第1次世界大戦後、産業の活性化とともに発展した段ボール産業は、第2次世界大戦で一度終わりを迎えることになる。空襲で生産設備がほとんど焼失してしまったのだ。ところが、戦後の再出発には追い風が吹いた。木材や鉄が不足した日本では、木箱から段ボール箱への切り替え運動が内閣主導で始まった。産業復興も後押しとなり、段ボールの地位は格段に飛躍していった。”

“茶色く目立たない印象のある段ボールだが、実は身近な場所でひそかな進化を遂げている。その一つが、商品の写真やレシピなどがフルカラーで印刷されたデジタル印刷段ボールだ。開けてそのまま店頭に並べられるような形態の箱にすれば、小売店では品出しもしやすくなり、人手不足の解消にもつながる。「店頭にそのまま置けるデザインは、これまで少なかった」(黛さん)。”

“また、氷などを入れて水産物を運べる耐水性のあるものや、防炎性能があり燃え広がりにくいもの、野菜の鮮度を保つものなど、用途に応じた機能的な段ボール箱も。こうした特殊なものも多くはリサイクルが可能だ。段ボールの回収率や古紙利用率は、共に90%以上と非常に高い。全国段ボール工業組合連合会の担当者にリサイクルに出す際の注意点を聞いてみた。「臭いのついたものや、フィルムでラミネート加工されたもの、油汚れがひどいものなどは再生段ボールの品質を落とすので、混ざらないようにチェックしてほしい」。よく確認した上で出そう。”