SHEIN村の限界

アメリカやEUで色々と物議をかもし、日本にも進出している中国発の格安ファストファッション「SHEIN」。店舗に頼らずネット通販に特化することで低価格を実現しているのでしょうが、該社のサイトをのぞいてみると、衣類や雑貨が数百円という、信じられないような価格で提供されています。私は利用したことはありませんが、「無料会員登録をすれば送料無料」、「通常6~8日でのお届け」とあります。中国から小口貨物で送ってくるのだと思いますが(日本に在庫を持っているのかな・・・?)、物流危機が叫ばれる昨今、送料だけでも結構かかっているはずです。そんなSHEINですが、そのビジネスモデル、サプライチェーンを例にとって、中国の製造業の現状や、中国における日本企業のこれからの戦略について考察した記事です。

2025年3月26日付け日本経済新聞電子版に掲載された記事より、

“世界のネット通販を一変させたサプライチェーン(供給網)革命の起点。そう聞いて訪れた広州市番萬区の通称「シーイン村」は、中国の改革開放期から時が止まったような場所だった。大都市の中に取り残された「城中村」といわれる南村鎮。入り組んだ道に並ぶ建物の1階はどこも開け放たれ、ホコリっぽい土間に古びたミシンが並ぶ。同地区に集まる無数の業者の多くが中国発の衣料品ネット通販「SHEIN(シーイン)」の仕事を請け負う。”

“「仕事があり入金も確実だ。でも、納期が厳しく利益もほとんどない」。広西チワン族自治区出身の女性社長はこぼす。注文は100枚ずつ。簡単な服なら3~4人のベテランが一斉にミシンを踏み数時間で仕上げる。利益は1枚あたり0.2~0.3元(4~6円)。ミスがあれば罰金もとられる。シーインは超低価格と「小ロット・即納」が特徴だ。在庫を持たず、売れると判断すれば即座に追加生産する。そんなサプライチェーン革命を、熟練技術者と関連業者が集積する産業エコシステムが可能にした。だが、そのビジネスモデルにも限界が見える。”

“「働いているのは40~50代ばかりで、引退間近。こんな不毛な業界に若者は入ってこない」。湖北省出身の経営者は語る。米国はシーインなどが「800ドル以下の小口貨物への免税措置」を利用して対米輸出を増やしたとして、免税撤廃を検討する。村内では発注が急減したとの声も相次ぎ、事業をたたむ業者も増えたという。「大きな工場はベトナムへ移転しているようだが零細はその体力もない。シーインは業界にとどめを刺した」と同経営者。シーイン村の繁栄は、改革開放以来、中国の輸出を支えた労働集約型産業の最後の一花となりそうだ。”

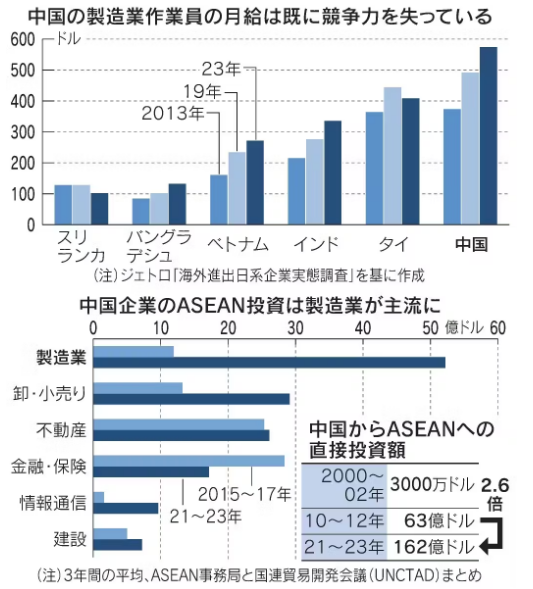

“「世界の工場」と呼ばれた中国が経済構造の転換期を迎えている。人件費の高騰や少子高齢化で労働集約型産業が先細りとなっていたところに、トランプ大統領の対中追加関税が拍車をかけ輸出産業の海外移転が加速した。主要な移転先である東南アジア諸国連合(ASEAN)への2021~23年における中国からの直接投資は2010~12年の約2.6倍に拡大した。近年の増加分は製造業に集中し、不動産や金融中心だった以前の投資から一変した。”

“「日本のかつて来た道」と似通うが、中国で進む現象は実はそれにとどまらない。「中国では日本のように産業空洞化は起きない」。精華大学の李稲葵教授は言い切る。中国には巨大な市場がある。政府主導で産業高度化を図りながら今後も国内製造業の発展が続く可能性は高い。構造転換の形も異なる。日本は比較優位を失った産業が順に移転する雁行(がんこう)形態論をとった。一方、中国は電気自動車(EV)など最先端のテック企業やサービス産業もASEANに進出。その現象はサプライチェーンの置き換えではなく国境を超えた拡大かつ市場の急速な一体化だ。”

“中国経済の変質を受け、日本の中国ビジネスも転換期に差し掛かる。輸出向け製造拠点としての役割が後退していくのは間違いない。中核となるのは中国市場の開拓を目的とした事業だ。もちろん中国市場には慎重論も根強い。景気は低迷し、過当競争も激しい。経済安全保障や中国の国家安全を巡るリスクへの配慮も必要だ。それでも、新しいことに前向きで決断が速い中国経済の活力は日本の成長に資する。ある日本企業の新材料は中国のEVメーカーが斬新な用途を開発したことで、逆に日本でも注目された。”

“そして今、浮上するのはこんな問いだ。日本がASEANで脈々と築き上げてきたサプライチェーンを中国の進出からどう守るか。中国自動車メーカーの進出が始まった当初は「敵に塩を送るべきではない」との意見も強かった。だが、今や中国EVは日本車をしのぎ、タイでは8社、インドネシアで7社など各国に進出や計画表明が相次ぐ。座視すれば、いずれ出そろう中国部品メーカーに市場を根こそぎ奪われかねない。攻めこそ防御へと意識が変わる中、改めて注目されるのが中国拠点との連携だ。ASEANだけでは中国企業へ接触しづらいとの声もある。国境を超えた「大中国市場」をにらみ、中国事業に新たな役割が生まれようとしている。”

“「トランプ2.0」のもと米国不在の国際社会で中国が影響力を増す可能性は高い。そこで中国と協力を持つことに日本国内では反発が強まるかもしれないが、各国が中国一辺倒にならないよう、日本が「チャイナプラスワン」の存在であり続けることが必要だ。それには強い経済力は欠かせない。日本が内向き志向になり、成長を止めること。それこそが中国を最も利することとなる。”