廃漁網の回収・再生

今回はファッション衣料ではなく、漁網の話題です。漁網にも合成繊維が使われています。近年、海洋プラスチックごみの問題が深刻化し、その削減が急務になっていますが、漁網もその対象です。環境省の調査によると、日本の海岸に漂着している海洋プラスチックごみでは漁網やロープといった漁業ごみが容積で約30%を占め、ブイやその他の漁具を含めると50%を超えると言われています。この状況を改善するために取り組みが日本各地で進んでいます。

2025年3月16日付け日本経済新聞電子版に掲載された記事より、

“使われなくなった漁網(廃漁網)を回収し、プラスチックに再生する取り組みが広がりつつあります。関連施設の整備が各地で進んでいるほか、リサイクルの仕組みづくりなどを担う団体も活動強化を目指し、今秋には新たな組織形態に移行する計画です。海を舞台にしたリサイクルが本格化してきました。”

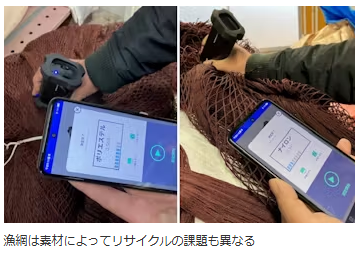

“漁網はプラスチックでできており、漁業者の管理を離れて海に流出すると、海洋プラごみ増加につながります。国連環境計画(UNEP)などによると、海洋プラごみの10%は漁網・漁具で、漁網が魚に絡みつく「ゴーストフィッシング」も問題になっています。廃漁網のリサイクルで課題となるのは素材です。リサイクルで先行している欧州などではナイロン製が主流なのに対し、日本のまき網漁の漁網は過半がポリエステル製。まき網漁は、大群で回遊する魚を大きな網で包みこむように囲う漁法です。潮流が複雑な東シナ海では狙った場所に素早く沈めるため、ポリエステル製を使いますが、素材の違いから、日本独自の取り組みが欠かせません。”

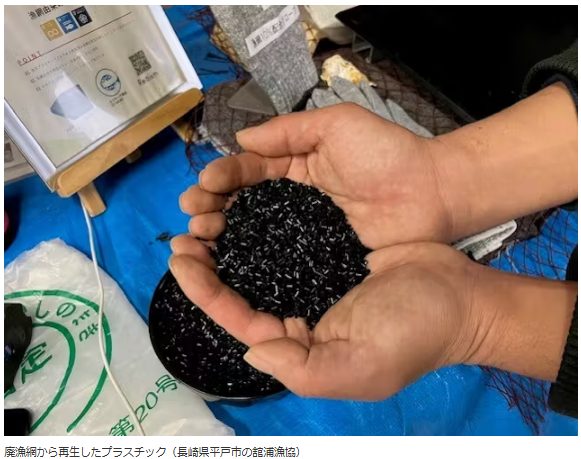

“こうした課題の解決に向け、漁網製造大手の木下製網(愛知県西尾市)や帝人など5社は、2020年度に「チームリズム」を結成しました。ポリエステル漁網を主に回収し、再生に必要な技術開発などでも協力しています。関連施設の整備も進んでいます。チームリズムのメンバーであ舘浦漁業協同組合(長崎県平戸市)は、回収した漁網を素材別に分けて洗浄する国内初の前処理施設を2023年に整備しました。同漁協は九州の北西端に位置する生月島にあり、まき網漁船団が所属しています。周辺に漂着するプラごみは年々増えており、「放っておけない」と整備を決めました。施設は年間に約40トンの廃漁網を処理する能力があります。”

“舘浦漁協の施設と同様に、廃漁網をリサイクルに向く状態に洗浄・加工する前処理施設は、宮城県石巻市でも設置計画が進んでいます。石巻や舘浦はポリエステル製まき網を使う大型船が集中する拠点港。中でも石巻の規模は大きく、廃漁網調達量は舘浦の6~8倍に達する見込みです。前処理施設の整備が進み、チームリズムの活動も軌道に乗ってきました。直近の参加企業・団体数は47に増えました。活動強化を目指して、今秋をめどに官庁とも連携し、新たな組織に衣替えする計画です。参加企業・団体の間口を広げ、再生材の多様な用途を開拓するのが狙いです。”

漁網をリサイクルした繊維は、欧州で高級アパレルブランドが採用したことをきっかけに注目されるようになりました。世界で使われている漁網はナイロンが主流ですが、日本で流通する漁網の6割はポリエステルです。リサイクルンにはコストがかかり、再生材はバージン材より割高になります。ポリエステルはナイロンに比べてバージン素材の価格が安いため、再生材にリサイクルコストを上乗せしにくい面があり、再生材の用途開拓が課題になっています。またリサイクルを成り立たせるためには、仕様が同じで不純物の付着が少なく、状態が良いものを大量に集めなければなりません。ポリエステル製まき網はこれらの条件を満たしています。まき網は海中にとどまる時間が他の漁法に比べて短いため、塩分以外の不純物の付着が少ないのです。日本で使われる漁網の約半分はまき網用で、ポリエステル製大型まき網が大量に集まる港は国内で5ヶ所ほどだそうです。チームリズムには製網5社が加盟していて、まき網の国内シェアは合計で8割を超えるということです。図面管理により、漁網のどの部分にどんな素材が使われているか分かることも有利な点です。これだけの規模があるのであれば、ぜひ「漁網 to 漁網」のリサイクルに挑戦して欲しいと思います。