号外:アメリカの「鎖国」

第2次世界大戦後、世界経済は自由貿易を推進することで成長してきました。その中心にいたのがアメリカ合衆国です。しかしトランプ大統領は、その自由貿易体制に背を向けようとしています。追加関税、相互関税といった乱暴な施策で世界各国に脅しをかけ、少しでも自国に有利な交易条件を実現しようとしているのでしょうか?これが彼のいうところの「ディール」であるのなら、何とも身勝手な振舞です。交渉相手の前に爆弾を置いて交渉を開始しても、決してうまくいかないでしょうし、決して信頼関係は生まれません。それに、高関税の結果としてアメリカ市場や消費者が受ける痛手も非常に大きくなるでしょう。

2025年4月7日付け日本経済新聞電子版に掲載された記事より、

“トランプ米政権が関税の壁を築き、世界に背を向け始めた。自由貿易を軸にした共存共栄という米国主導の戦後秩序は、80年目にして転換点を迎えた。米国のつなぎ止めが難しくなるなか、世界は多国間の枠組みを守り続けるのか、保護主義の時代に突入するかの岐路に立つ。”

“「我々の国に97%の高関税などない」。トランプ氏の演説を聞いたカンボジアの政府高官は悲痛な声を上げた。根拠を示さぬ計算で米国製品に高水準の関税をかけていると認定された。4月2日公表された米国の相互関税の税率は49%と、185ヶ国・地域のうちでも最大級だ。直撃するのは輸出の主力であるアパレル産業。「どうか落ち着いて」。業界団体は企業経営者に呼び掛けるのがやっとだ。隣のベトナム。「ユニクロ」も顧客に持つ縫製業の経営者は「影響は計り知れない」とうろたえる。ベトナムは米中対立で「漁夫の利」を得てきたが、46%の税率を突きつけられた。同社は生産移転も考えるが、今回は高関税の網から抜ける道が見当たらない。”

“低廉なベトナム産衣料の恩恵を享受してきたのは、他でもない米国の企業と消費者のはず。2024年の衣料品輸出のうち、米国向けが44%を占めた。ギャップの株価は4月2日終値比で一時24%安、ナイキは19%安まで売り込まれた。グローバルな供給網を最大限に活用することで成長してきた米テクノロジー企業も危機感を募らせる。特に主力製品を中国、インド、ベトナムで生産してきた米アップルの打撃は大きい。「iPhoneが関税分を価格転嫁するには最大43%の値上げが必要」(米証券会社)で、最も高い機種は価格が33万円を超える計算になる。自社でコストを吸収した場合、粗利益率で9%、純利益が14%低下するとの試算もある。”

“欧州も選択を迫られる。鉄鋼・アルミニウムへの関税に総額260億ユーロ(約4兆2000億円)相当の報復措置を公表した欧州連合(EU)。相互関税を受け、さらなる上乗せを案を練る。フランスなどからの強硬論も出るが、関税合戦に突入するのは避けたいのが本音だ。北大西洋条約機構(NATO)を含めた安全保障、ウクライナ支援で米国との連携は欠かせない。「別の道もある。まだ遅くはない」。EUのフォンデアライエイ欧州委員長は4月3日の声明で、トランプ氏に交渉による解決を促した。”

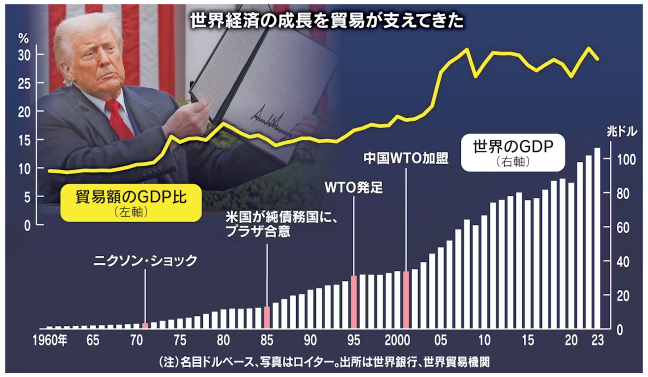

“戦後、米国は1947年の関税貿易一般協定(GATT)を主導して世界各地で自由貿易の旗を振った。1955年に日本がGATTに加盟する際、日本はまだ保護主義的だと反対する英国を説得したのは米国だ。比較優位で効率的な分業をすれば分け合う果実が増える。英経済学者リカードが示した通り、戦後の世界経済は市場開放による貿易額の増大と軌を一にして上昇カーブを描いた。最も恩恵を受けたのは米国だ。米国は実輸入額を1947年当時から2024年の3.6兆ドルまで70倍近くに増やした。低価格で輸入できる製品の製造は海外に任せ、金融やIT(情報技術)などの高付加価値の産業に軸足を移すことで、1人当たりの実質GDP(国内総生産)を4.5倍の6.9万ドルに押し上げた。”

“それでもトランプ氏は「(米国が)あらゆる国家に物色、略奪、そして凌辱されてきた」と唱える。「9万以上の工場が閉鎖され、500万人以上の雇用が失われた」との主張に、豊かさの網からこぼれていった人々が喝采を送る。経済協力開発機構(OECD)によると、米国の貧困率は2021年時点で15%と比較できる31ヶ国で6番目に高い。ロイター通信が4月2日まで3日間で聞き取った世論調査によると、大統領支持率は43%。就任時から4ポイント下がったが、第1次政権のほとんどの時期を上回り、強い支持を集め続ける。怒りの矛先は再分配の失敗ではなく、2001年に世界貿易機関(WTO)に加盟して急成長を遂げた中国、そして米国より高い関税を維持し続ける世界に向く。政権ブレーンとして知られる保守系シンクタンク「アメリカン・コンパス」のオレン・キャス氏は、自由貿易は経済学者が生み出した神話だったと結論付ける。米国市場の開放が中国などを利することになったとの主張だ。”

“戦後80年、世界は苦難を乗り越えながら自由貿易を発展させてきた。欧州や日本の競争力が高まり米国の貿易収支が悪化すると、ニクソン・ショックやプラザ合意で各国はドル切り下げを受け入れた。1970年代以降の自動車や半導体を巡る日米貿易摩擦でも、粘り強い交渉で妥協点を見いだしてきた。米タックス・ファンデーションの試算では、戦後の1割程度から2%台に低下していた米国の平均関税率が今回の措置で16.5%と1937年以来の水準に跳ね上がる。”

“米ハーバード大のケネス・ロゴフ教授は「トランプ氏は世界貿易システムに核爆弾を落とした」と語る。トランプ政権が各国との対話を断ち、世界全体に対して一方的に高い関税を課したことで、自由貿易体制は崩壊の瀬戸際に追い込まれた。中国は米国からのすべての輸入品に対して相互関税と同率の34%の関税を課すと発表した。カナダも米国から輸入する自動車に報復関税を課す。米国の突然の「鎖国」で世界経済の減速リスクが高まるなか、ドミノ倒しのように各国に保護主義が広がっていくのが最悪のシナリオだ。”

“戦後の自由貿易体制の起点には、大恐慌後の世界経済のブロック化が大戦への道を開いたとの反省があった。世界は自由貿易の灯を守れるのか。日本をはじめとする各国が自由貿易を支持し、世界にその利を示し続けることが、新たな安定を手に入れるための条件となる。”