涼を招く柄と肌触りの伝統、堺生まれの和晒綿布と手拭い

このところ、木綿(綿布)の手拭いを使う機会はずいぶん少なくなりました。雑貨店などで販売されているものを見かけることはありますが、あまり手に取ることはありません。我が家では、食器を拭くためのものがキッチンに置いてありますが、あまり活躍はしてはいないようです。汗を拭くとき、手を洗ったり風呂上りに使っているのはもっぱらタオルです。みなさんのご家庭ではいかがでしょうか。しかし下記のニュースに触れると、「手拭い」の一般的な需要は減ってしまったかもしれませんが、今では日用雑貨品というよりは伝統工芸品に近いように思われます。規模は小さい地場産業ですが、各社が独自の技術(伝統技術)を磨き、独自のブランドで新しい用途やビジネスを模索しています。これからも元気に事業継続して欲しいと思います。

2021年7月20日付け日本経済新聞電子版に掲載された記事より、

”夏真っ盛り。取材への道すがら噴き出る汗を手拭いでふき取る。涼しげな柄と柔らかな肌触りにしばし、暑さを忘れる。都心の雑貨店や旅先の土産物店などで様々な絵柄、紋様の手拭いを見かけるが、その多くが大阪・堺の一画で生まれているという。江戸期から受け継がれ戦後に花開いた「木綿の布に涼を描く」職人たちの姿を追った。”

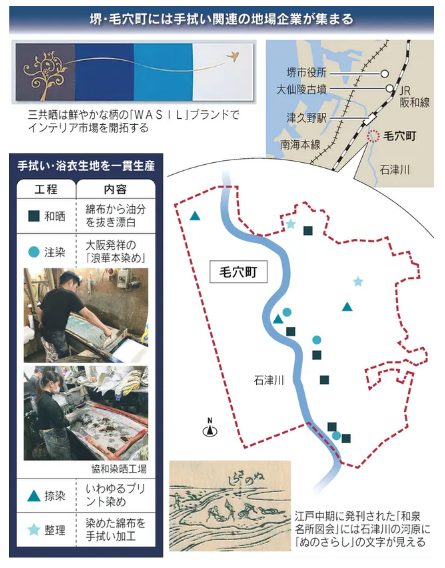

”低い軒庇(のきびさし)の仕舞屋(しもたや)がたてこんだ毛穴(けな)町の一角を通り抜け —。山崎豊子の小説「女系家族」の一節だ。この堺市毛穴町には、同じ石津川沿いの津久野町とともに、綿布を漂白し、色鮮やかな柄に染め、手拭いや浴衣生地に加工する地場企業が集まる。幅約40センチメートルの小巾綿布を幾重にも巻いて釜に並べ、薬剤の湯に浸して漂白する「和晒(さらし)」がこの地に広がったのは江戸中期。綿花栽培が盛んな岸和田など大阪南部で織られた綿布が運び込まれた。寛政8年(1796年)発刊の「和泉名所図会」には「ぬのさらし」の文字や天日干しの綿布が描かれている。”

”1960年代に書かれた女系家族では「晒工場の廃液からでる臭気」とあるが、「今はもう、そんな臭いはしませんよ」とはこの地一番の老舗、武田晒工場の武田清孝社長。薬剤を見直し環境負荷を抑えた「ECO晒」は横浜の大手ブランドに採用された。ガーゼも含め国産和晒綿布の9割をこの地の各社が担う。”

<白さを求めない漂白、老舗工場の常識を変える技術>の項を参照

”綿布に柄を描く「注染(ちゅうせん)」は、職人技の連携作業だ。「板場」が布に柄の型を載せ白抜き部分にノリを塗り、手拭いの長さで折り返し、型を載せてノリを塗る。数十枚分が折り重なった布の束に「壺人(つぼんど)」が染料を注ぎ、圧縮空気で吸い込んで一気に染め上げる。2019年に「浪華(なには)本染め」として国の伝統工芸品に指定されたこの技は、明治期に大阪市内で編み出された。戦後、名人と慕われる職人が居を移し後継を育てた堺に根付く。その流れをくむ一人、協和染晒工場の小松隆雄社長は、円や直線をピシッと描き出したり、ほんのりとした味わいを生み出したりと変幻自在の技を持つ。各社とも代替わりが進み、女性の職人も増えている。”

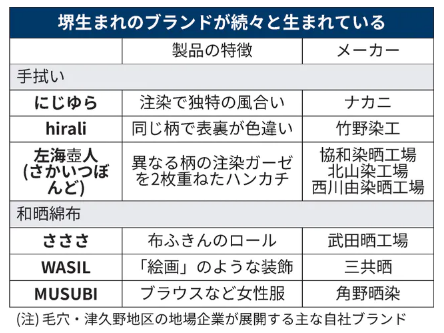

”もう一つの染め技「捺染(なっせん)」は布の片面に型を押し付けて柄を描く。インクジェット方式など機械化が進むが、凹版印刷に似た「ロール捺染」を手掛ける竹野染工の寺田尚志社長によれば「鮮やかな柄には職人技が欠かせない」。同社は同じ柄なのに表裏で色が異なる染色技術を開発。2017年から「hirali」のブランドで様々な柄と色合いの手拭いを扱う。”

”堺生まれの独自ブランドは2008年にナカニが始めた「にじゆら」が先駆けだ。注染の柔らかさを生かしたデザインの手拭いを京阪神や東京のアンテナ店や自社サイトで発信。OEM(相手先ブランドによる生産)による染め加工が大半の業界にあって、「にじゆら」の自社製品が売上高の9割を占めている。その成功が「刺激となった」と語る角野晒染の角野孝二社長は「手拭いファンを増やしたい」と今春、本社事務所に布に雪のような柄を描く「雪花絞り染め」の体験コーナーを設けた。夏休みには家族連れの予約が相次ぐ。”

”和晒専業の三共晒は2021年1月、インテリア市場開拓へ新ブランド「WASIL」を立ち上げた。独自の「シルケット加工」で絹に似た風合いを持たせた綿布をシルクスクリーンやロール捺染、そして注染と地元の技で鮮やかに染め、リビングの壁や店舗、ホテルの装飾需要を見込む。伝統を受け継ぐ各社の多くで30~40歳代が経営の一線に立つ。お互いを認める若き経営者たちが自社の技を磨きブランドを育てる姿には「切磋琢磨(せっさたくま)」の4文字が似合う。”