号外:国産ウイスキー導く山崎蒸留所100年の重み

ウイスキーはお好きですか?私は以前からもっぱらバーボンを飲んでいます。私にはウイスキーを語れるほどの知識も経験もありませんし、なかなか高価なウイスキーには手が出ません。ただ気に入ったバーボンを飲み続けているという感じです。スコッチを飲んだこともありますが、いつの間にかバーボンに戻っていました。近年、日本のウイスキーが世界的に素晴らしい評価を受けているというニュースは見聞きしていますが、やはり高価なものには手が出ませんので、慣れ親しんだバーボンを飲み続けるのだと思います。しかし、下記のような記事を目にすると、国産の素晴らしいウイスキーを試してみたくもなります。

2023年10月31日付け日本経済新聞電子版に掲載された記事より、

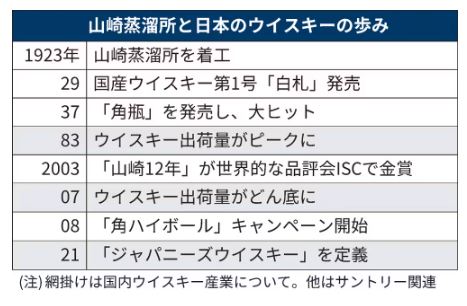

“サントリーの山崎蒸留所(大阪府島本町)が10月1日、100周年の記念日を迎えた。同社が用地を買収し建設準備に着手してから1世紀の節目だ。いまや国産の「ジャパニーズウイスキー」はアイリッシュ、スコッチ、アメリカン、カナディアンと並んで世界5大ウイスキーの一角を占め、高い評価を受ける。その歴史は京都府と境を接するこの地から始まった。”

“日本に初めてウイスキーをもたらしたのは、1853年に黒船を率いて来航した米国東インド艦隊司令長官のペリーだ。寄港先で、琉球王国や徳川幕府の浦賀奉行所を歓待し、ウイスキーをふるまった。黒船来航から70年が経過した1923年、サントリー(当時は寿屋)創業者の鳥井信治郎氏は大ヒット商品「赤玉ポートワイン」のもうけをつぎ込んで山崎蒸留所の建設に乗り出した。”

“製造を指揮したのは、スコットランドに留学してウイスキー造りを学んできた竹鶴政孝氏だ。大卒の初任給が40~50円の時代に、任期10年・年俸4000円という破格の待遇で迎えた。契約終了後、竹鶴氏はニッカウヰスキーを操業している。1929年に待望の国産ウイスキー第1号「白札」を発表したが、当初は「焦げくさい」「煙くさい」といわれて、一向に売れなかった。資金が底をついて1931年は仕込みができず、サントリーの貯蔵庫には「1931年」と記した樽がない。だが、売れ残った原酒は時を経て熟成が進み、1937年に発売した「角瓶」は大ヒットした。現在も売れ筋だ。”

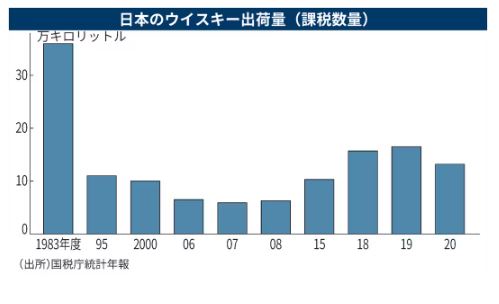

“統計によると日本のウイスキー出荷量のピークは1983年で、その後はチューハイの台頭もあって減少が続いた。2007年度を底に増勢へと転じた。サントリーが展開した、角瓶をソーダ水で割る「角ハイボール」キャンペーンが大きなきっかけだ。日本人は水割りやハイボールを好み、欧米ではストレートが主流とよくいわれるが、実際はそうとも限らない。20世紀初頭に活躍した米国人作家、O・ヘンリーの短編「幻の混合酒」は水割りをモチーフにしている。サントリーの福興伸二チーフブレンダーによると現在は「米国ではカクテルが多いし、スコッチの強豪メーカーはハイボールを訴求している」。”

“ウイスキー造りでは最初に大麦を砕いて湯で溶かし、採取した麦汁を発酵槽に入れる。山崎蒸留所の発酵槽は木製とステンレス製の2種類あり、発酵条件を変えてつくり分ける。これを銅製の蒸留釜「ポットスチル」で2回蒸留していく。ポットスチルの形は様々だ。「形の違いから蒸留で得られるウイスキー原液中の不純物が微妙に変わる」とサントリーの佐々木太一ウイスキーアンバサダーは語る。2代目社長の佐治敬三氏は著書「洋酒天国 世界の酒探訪記」で、「人間と同じくあまり不純物のない純粋すぎるやつは、味もそっけもなくなって面白くない」と書いて不純物の効能を説いた。”

“2回の蒸留を経た無色透明のウイスキー原液は、アルコール度数が65~70%になる。加水で度数を調整し、木の樽に入れて貯蔵・熟成すると原酒ができる。樽の材質は北米産ホワイトオーク、スパニッシュオーク、主に北海道産のミズナラなどだ。サントリーは当初、欧州などから樽を輸入していたが、太平洋戦争で入手が難しくなり、国産材のミズナラで樽を作った。まさに同社に根付く「やってみなはれ」精神の発露である。かつては代用の樽だったが、いまではミズナラ樽で熟成したウイスキーは希少品として珍重されている。”

“ウイスキーの本場、スコットランドでは150ヶ所前後の蒸留所があり、互いに原酒を交換し合いながらブレンデッドウイスキーを製造する。だが日本は蒸留所自体の数が少なく、互いに原酒をやり取りする商習慣もない。山崎蒸留所が原料、発酵槽、蒸留釜、樽材の組み合わせで多様な原酒を自前で用意するのにはこうした背景がある。原酒を管理し、掛け合わせる「ブレンダー」の役割は極めて重要となる。山崎、白州蒸留所(山梨県北杜市)、サントリーホールディングス(HD)の本社(大阪市)、ニューヨークなど世界7ヶ所にあるテイスティングルームで、口に含んでは飲まずに吐き出す作業を他社製品も含めて数え切れないほど繰り返す。10月25日~27日には山崎に各地のブレンダーたちが集まり、ウイスキーで追及するおいしさなどについて話し合った。ブレンダーの頂点に立つのは「マスターブレンダー」だ。味について全責任を負い、その判断と決定にマネジメント側も口を挟めない。”

“初代マスターブレンダーは鳥井信治郎氏、2代目が佐治氏だ。3代目マスターブレンダーの鳥井信吾サントリーHD副会長は昨年、関西プレスクラブの講演で「人間が認識できる味や匂いの濃度は1000兆分の1のppq」と語った。ちなみに、10月中旬に千葉・幕張で開催されたIT(情報技術)見本市のシーテック2023で展示していた最新鋭の計測器は濃度1兆分の1を表す「ppt」単位が限界だった。機械が及ばぬ人間の超絶的な感覚がジャパニーズウイスキーを育んでいる。英国で毎年開かれる代表的な品評会インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ(ISC)で、2003年にサントリーの「山崎12年」が日本のウイスキーとして初めて金賞を獲得した。その後も日本勢の受賞が続き、ジャパニーズウイスキーに対する高い評価は定着した。”

“2021年2月、日本洋酒酒造組合は「ジャパニーズウイスキー」と表示できるウイスキーの定義を定めた。原材料を麦芽、穀類、国内で採取した水として、国内の蒸留所で製造し、700リットル以下の木製樽に詰め、国内で3年以上熟成する、などだ。現在は認定への移行期間で、2024年4月から正式に施行される。自主基準で罰則はないものの、条件を満たさないと正式にジャパニーズウイスキーとは認められなくなる。サントリーの鳥井信宏社長は「サントリー製品の中で外れるものもある」と明かす。世界5大ウイスキーの座を守り続けるには「泣いて馬謖(ばしょく)を斬る」覚悟も必要なのだろう。”