水なしで繊維を脱色、再利用促進に道

福井大学で開発された、水を使わない繊維の脱色技術の話題です。詳しくは下記をご覧いただきたいのですが、実際に(ビジネスとして)この技術を活用するためには色々と制約もありそうです。不人気な色の未使用の服を、服のまま脱色および再染色して利用できれば、売れ残りで廃棄される衣料品の削減につながります(コストは考慮しなければなりませんが)。使用後の服(例えばTシャツ)を脱色して再染色しても、Tシャツの使用中に傷んでいた部分(例えば穴が開いた部分)はそのままですから、新品に戻るわけではありません。服を布にほどいて脱色および再染色するのであれば、その再利用はなかなか難しいでしょう。縫製前の生地の段階であれば、色違いなどのトラブルによって廃棄される生地を減らすのに有効かもしれません。しかし水を使わずに、少ない環境負荷で脱色および再染色ができる技術ですから、上手に活用できればと思います。

2024年10月31日付け日本経済新聞電子版に掲載された記事より、

“福井大学は環境負荷が高い廃水を出さずに繊維を脱色する技術を開発した。高温高圧で超臨界流体にしたCO2を媒体として使い、着色された繊維から染料を分離する。脱色の過程で繊維を傷めることもなく、幅広い素材に活用できる。脱色後に改めて染色して再利用すれば、繊維製品の脱「廃棄」を促す効果が見込める。”

“繊維産業は福井県の代表的な地場産業で、数多くの事業者が立地する。製品化までのプロセスが多段階に分かれているのが特徴だが、染色をはじめとする各工程で大量に廃水が発生して環境負荷を高めると指摘されている。売れ残った製品が大量に廃棄されている点も問題視され、国連貿易開発会議(UNCTAD)は繊維を石油に次ぐ環境破壊産業と位置付ける。福井大はこうした課題を踏まえ「技術と行動が融合するエシカルな繊維産地の実現」を目標に掲げた取り組みに着手。民間企業との連携などを交え「フクイのミライを創るプロジェクト(フクミラ)」を展開している。脱色技術は同プロジェクトの一環で、科学技術振興機構(JST)の支援を受けて開発にこぎつけた。研究は福井大の産学官連携本部のもとで廣垣和正教授を中心に進めた。”

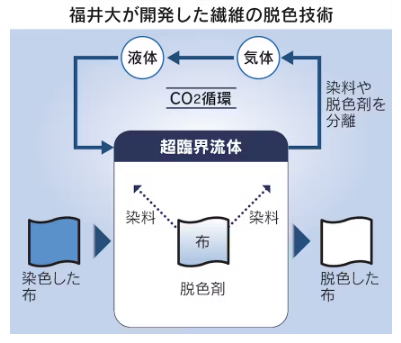

“繊維から染料を取り除く今回の手法は、CO2が気体から液体、流体へと循環する性質を利用する。通常のCO2は気体だが、高温高圧を加えて超臨界状態の流体へと転換。一定の条件下でこの流体を媒体として脱色剤を加えると、繊維から染料が除去されて染色前の生地に戻る。脱色後にCO2を気体に戻すと染料や脱色剤だけが分離され、これらも容易に回収して再利用できる。”

“現時点でポリエステル製の布について100%近い脱色効果が確認され「再染色して利用するのに問題ない」(廣垣教授)という。繊維に脱色による劣化は生じず「綿など他の繊維素材にも活用が可能」(同)だ。この脱色技術は9月末までに特許を出願した。繊維の脱色には従来、界面活性剤を使う手法などが用いられてきた。しかしこうした手法は大量の水や化学薬品を用いるため環境負荷が高く、生地が傷んでしまう難点があった。コストもかかり、再利用するより廃棄の方が手軽という判断に傾きがちだ。水を使わない脱色技術はこうした課題の克服につながる可能性がある。”

“福井大はこれまでに染色でも超臨界流体としてCO2を使う技術を確立している。生機から製品に至るまでの精錬、染色、機能加工といった工程で水を使わない手法を用い、今回の脱色技術を活用して再利用を促進すれば、環境に配慮した循環型のビジネスモデルを繊維業界に構築する足場が整う。福井大学産学官連携本部の米沢晋本部長は「循環型モデルの社会実装には消費者の行動変容が欠かせない」と指摘する。廃棄からリサイクルへの意識改革を促す方策として「脱色と染色の循環を可視化するような小規模な店舗を設ける構想がある」としている。”