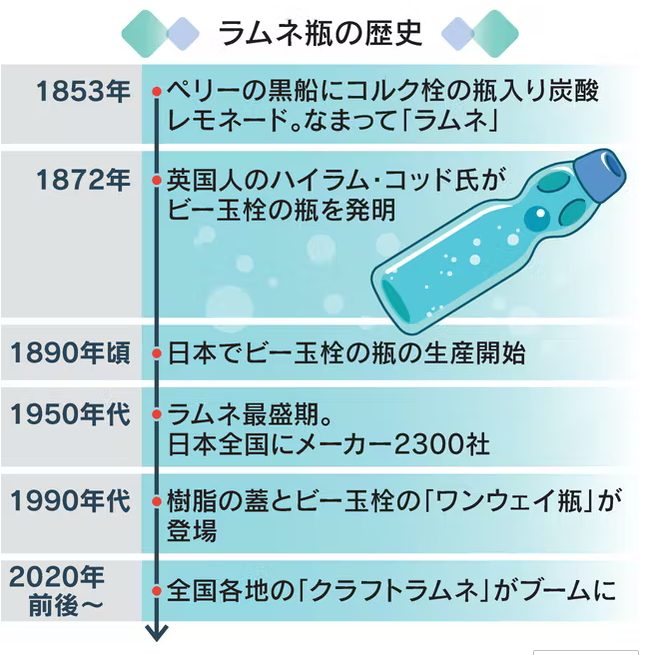

号外:ラムネ瓶150周年、ビー玉の旅

私が子供の頃は、近所の神社のお祭りや町内の盆踊りの縁日で、また駄菓子屋の店先で、ラムネは結構ポピュラーな飲み物でした。でも最近はあまり見かけなくなりましたね。以下はラムネ瓶についてのちょっとおもしろい話題です。

2022年3月6日付け日本経済新聞電子版に掲載された記事より、

”ペットボトルのキャップをひねるとプシュ~。仕事がはかどらず気分転換したいとき、炭酸飲料は眠気を覚まし、やる気を引き出してくれる。ところで、こうしたスパークリングの飲み物を高圧で閉じ込めておく技術はいつ、どこで生まれたのか。調べてみると、2022年は日本人には懐かしいラムネ瓶にとって記念すべき年だった。”

”ラムネ瓶といえばビー玉の栓。いまはコロナ禍で見かける機会がないが、お祭りでのポンッ、シュワ~は日本の夏の風物詩だ。ガスの圧力によって瓶の内側から栓をする画期的なメカニズム。日本が世界に誇っていい技術かと思ってネット検索してみると、1872年に英国人のハイラム・コッド氏が発明していた。ビー玉栓の「コッド瓶」はほどなく大量生産に適した王冠栓に取って代わられてしまったようだ。なぜ日本のラムネ瓶として活躍したのか。1896年(明治29年)創業のラムネメーカー、トンボ飲料(富山市)の翠田章男社長に「飲料の歴史は容器の歴史です」と教えられ、記者はコッド瓶が150周年を迎えるまでの浮き沈みを追ってみた。”

”まず清水ラムネ博物館(静岡市)を訪れると、1887年に英国からコッド瓶が初めて輸入された当時の実物が展示されていた。くびれやビー玉、飲むときにビー玉が口を塞がないようにするくぼみなど、構造は典型的なラムネ瓶そのものだ。ただし、日本にラムネが入ってきたのはコッド瓶が発明される約20年前のこと。ペリーの黒船が積んできた炭酸入りの「レモネード」がなまって日本語の「ラムネ」になったという説が有力だ。それは「キュウリ瓶」という紡錘形の奇妙な瓶に入っていた。野菜のキュウリのようにそこが細くとがり、寝かせて保管するしかない。わざわざ自立しない形にしたのはコルク栓を常にぬらし、ガスが抜けにくくする工夫だ。キュウリ瓶は内部からのガス圧でコルク栓が抜けないよう、針金で瓶にしっかり結わえる。瓶で熟成させるシャンパンなどはいまも同じだ。一方、コッド瓶は飲料を充填して瓶を逆さにするだけで栓ができるため、キュウリ瓶よりも生産効率が格段にいい。”

”もともとキュウリ瓶だったラムネがビー玉栓のコッド瓶に代わったのは、1886年のコレラの大流行がきっかけだった。炭酸にコレラ予防の効果があるとされてラムネが飛ぶように売れ、メーカーは大量生産のためコッド瓶を導入し始めたのだ。その後、大阪のガラスメーカーが国産の瓶を売り出した。一方、1892年には米国で王冠栓が発明され、コッド瓶は廃れていく。日本でも資本力のあるビール会社などは生産性の高い王冠栓の瓶になった。ところが、零細のラムネメーカーは大量にそろえたコッド瓶を捨てられなかった。”

”博物館で見た国産のラムネ瓶には、スモールビジネスならではの勢いも感じられた。大正時代くらいまでガラスに気泡が多い。なぜかビー玉が2個入っている瓶もある。充填機械がシンプルで砂糖と水、炭酸といった材料と瓶さえあれば再生産できる。戦時中は戦艦などにラムネ設備一式を積んでいたという。”

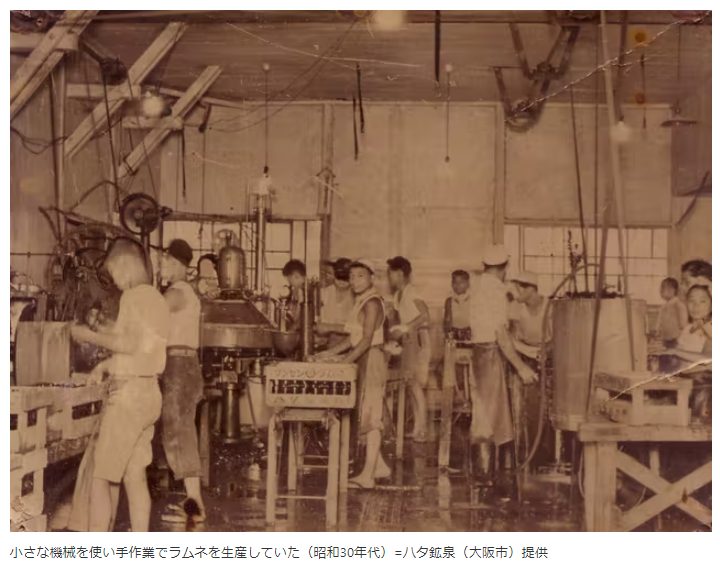

”ラムネ全盛期は戦後まだ家庭に冷蔵庫がなかった1950年代だ。トンボ飲料の翠田社長は「焼け野原でも瓶と小さな機械があればできた」と説明する。駄菓子屋でのラッパ飲みは子どもたちの至福のひととき。全国に約2300社ものメーカーがひしめいていた。”

”ラムネ博物館を監修する木村飲料(静岡県島田市)の1968年の価格表によると、サイダーやオレンジジュースは35~45円だった。一方、ラムネは25円で、瓶を返せば10円が戻ってきた。全国ラムネ協会会長でもある木村英文社長は「子どもがお小遣いで買える冷たい飲み物といえば定番はラムネだった」と振り返る。”

”1990年代には樹脂キャップとビー玉で栓をする「ワンウェイ瓶」が開発された。メーカーの日本山村硝子によると、昔ながらのオールガラスの瓶は「ビー玉を入れた後に瓶の口を狭める手間が掛かり、特殊設備が必要。日本メーカーはどこも手掛けていない」。

”長らくお祭りの飲み物にとどまっていたラムネだが、最近は地域の特産物の風味をつけた「クラフトラムネ」がちょっとしたブームだ。ポンッと栓を抜く音や瓶の中で転がるビー玉には世界に通じる楽しさもある。2003年から輸出に取り組む木村飲料のラムネは、いまや8割以上が海を渡っている。”