号外:「みどりの食糧戦略」、AI・ロボットで農業の脱炭素

このHPでも食料自給率や農業収益性の向上について取り上げてきました。さらに、AIやロボットといった先端技術を活用して、脱炭素など環境調和型の有機農業を普及させる取り組みもあります。「食」は私たちの生活の基本です。その大切な「食」の将来的なビジョンは、私たちにとってとても重要なテーマです。いつでも欲しい食料が欲しいだけ手に入るという保証なんてないということを忘れてはいけません。

<農業生産性の改善、高付加価値品への転作>の項を参照

2022年8月8日付け日本経済新聞電子版に掲載された記事より、

”脱炭素など環境調和型の農業への転換に向け、「みどりの食料システム法」が7月に施行された。人工知能(AI)やロボットなど先端技術を活用し、農薬や化学肥料の削減へ野心的ともいえる目標を掲げた。日本は有機農業の普及などで欧米に遅れているが、追い付く一歩になるのか。技術頼みには限界もあり、食品産業や消費者を巻き込んだ施策も必要になる。”

”コメどころとして知られる新潟県中越地方。6月下旬、有機米を手掛ける生産農場グリーン(長岡市)を訪ねると、田植えを終えた田んぼをカモ型のロボットがスイスイと泳いでいた。スタートアップの有機米デザイン(東京都小金井市)が開発し、雑草を抑制する「アイガモロボット」だ。2022年は全国の農家に計210台を配備し、実証データを集めた。農薬や化学肥料を使わない有機農業は生態系への悪影響が少ない半面、農家にとって労働の負担は重い。除草剤を使わない水田は田植え直後から雑草が生え始め、人が「田押し車」などの器具で取り除く。除草の作業時間は5倍になるとのデータもある。”

“ロボットの愛称は伝統的な「合ガモ農法」に由来する。アイガモは害虫をついばむだけでなく、水かきで泥をかき混ぜて太陽光を遮り、雑草の発芽を防ぐ。ロボットもスクリューで泥を巻き上げて進み、雑草の発芽を抑制。除草の手間は平均で3分の1、田によっては2割以下に減った。太陽電池で動力を賄い、コースはスマートフォンのアプリで設定できる。”

”開発した中村哲也・有機米デザイン取締役は元日産自動車のエンジニアだ。仲間と有機農業を手掛ける過程で除草の大変さを痛感し、ボランティアで開発を始め、東京農工大と組み試作にこぎ着けた。「ITや科学データに基づく農業は就農者らにとって魅力になる」と期待を寄せる。2023年から農機大手の井関農機が販売する。同社は秋田県にかほ市、新潟市などと協定を結び、アイガモロボットを他の納期と組み合わせ「スマート農業」の中核に育てる考えだ。”

”国連の持続可能な開発目標(SDGs)や地球温暖化防止のためのパリ協定などを受け、主要国は農業政策を大きく転換させた。欧州連合(EU)は2020年に策定した食料・農業戦略「ファーム to フォーク(農場から食卓まで)」で農薬使用量や1人当たり食品廃棄物を2030年までに半減する目標を掲げた。米バイデン政権もとくに脱炭素に力を入れる。ロシアのウクライナ侵攻により穀物や肥料の安定調達も共通の課題だ。”

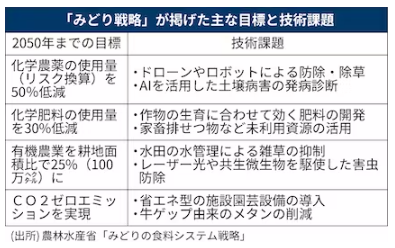

”ひるがえって日本では農業の「多面的機能」のひとつとして環境保全が言われながら、脱炭素や有機農業への転換は進まなかった。農業で出る温暖化ガスは国内排出量の4%強(2020年度)を占め、化学肥料の多くを占める窒素の排出量も1人当たりでは国際平均のほぼ2倍に達する。状況を変えようと農水省が2021年に打ち出したのが「みどりの食料システム戦略」だ。2050年までにCO2排出を実質ゼロ、農薬使用量を50%、化学肥料を30%減らす目標を打ち出した。とくに有機農業は2050年までに100万ヘクタール、耕地面積に占める割合を25%まで増やす。2022年4月に関連法が国会で成立し、国全体で取り組む。”

”よくいえば野心的な目標だが、裏返せば現実とのギャップは大きい。欧州では有機農業は耕地面積比で7%を占めるが、日本はわずか0.5%。目標の耕地面積比25%ははるか遠くに見える。そこで戦略は技術を総動員して目標達成への工程表を掲げた。普及が有望な技術を作物ごとに計167件紹介した「技術カタログ」もつくった。”

”目玉はAIの活用だ。深層学習などAIによる画像診断技術が急速に進み、葉などの画像から即座に病虫害を診断できるようになってきた。診断結果を見て迅速な防疫につなげたり、発病する可能性が低ければ農薬の使用を控えたりできる。農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)は法政大学などと共同でトマト、キュウリ、ナスなど12品目で画像から病虫害を診断するシステムを開発した。情報プラットフォーム「農業データ連携基盤(WAGRI)」を通じて民間にも提供している。うどんこ病や青枯れ病など主要な病虫害に対応、作物ごとに数千~5万枚の画像を集めてAIに学ばせ、多くは9割以上の制度で判定できる。”

”ほかにもイネの代表的な害虫であるイネウンカ類の発生や、温州みかんの糖度を予測するAIなども実用化した。WAGRIのユーザーから集めた画像をAIに学習させ、さらに精度を高める効果も期待できる。”

”ただし課題も山積する。一般的な慣行農業の耕作地に有機農業が点在する現状では、農業者コミュニティー内でも有機農業は理解を得られにくい。取材した農家でも「病虫害が発生すると根拠もないのに有機農家が悪者扱いされる」との声をよく聞いた。国が推奨する技術の多くはシーズ先行型で、農家のニーズに合うかは別問題だ。指導者の育成も課題になる。”

”有機食品の市場規模は世界で1000億ドル(約13兆円)を超え、この10年で2倍近くに増えたが、日本では1850億円(2017年度)、伸び率も40%程度にとどまる。有機が消費者に支持され生産が増える好循環が生まれるには、消費者の意識変化もカギを握る。肉類の摂取を控え、植物性たんぱく質に切り替えれば、健康的な食生活と化学肥料の低減を両立できる。こうした食と健康、環境に関する知識を子どものうちから身につけてもらう食育の重要性も増している。みどり戦略は環境調和型の農業への転換に向け流通や消費についても将来像を描いているが、「AIの活用でフードロスを減らす」などとこちらも技術依存型だ。食品産業や消費者を巻き込む、実効性をどう高めるか。目標達成には二の矢、三の矢が必要だ。“